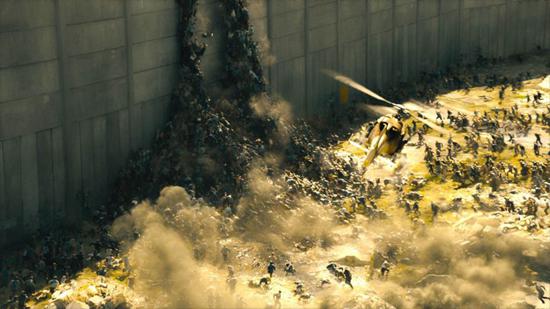

传染病令人恐惧。布拉德·皮特主演的电影《僵尸世界大战》以好莱坞的方式向人们展现了一种丧尸病毒如何在转瞬之间令世界沦陷的可怕场面。在丧尸似乎颇为原始的攻击下,任何高新科技、飞机大炮却都失去了作用,而边界中竖起的高墙也只能勉强对抗一阵子,便被可怕的丧尸完全征服了。

事实上,在人类历史上,也发生过类似的疾病征服事件:疾病摧枯拉朽,不但消灭了人的生命,也摧毁了旧有制度,深刻地影响了人类的历史。

疾病与征服

1347年,正在积极扩张帝国版图的蒙古军队围攻了黑海北岸城市卡法。战争僵持不下,像《僵尸世界大战》中的以色列那样,卡法的高墙挡住了蒙古的尖兵锐器。蒙古人遂将因鼠疫而死的病人尸体用投石机投到城中,尸体污染了城中的水源和空气,卡法城瞬间变成人间地狱,可怕的疾病肆虐,逃难的人转而把鼠疫带到欧洲,从而引发欧洲黑死病大瘟疫。

由蒙古征战而开端的世界体系伴随着这种“生化武器”的使用。这一次黑死病在世界历史上留下深刻的印记,据估计,它让世界损失了约7500万人,1346年到1352年间欧洲四分之一的人口被瘟疫杀死,在有些城市里死亡人数高达70%。旧有的秩序被黑死病摧毁,人心动摇,而当时支配欧洲的罗马天主教会的地位更是受到了严峻挑战,薄伽丘《十日谈》的读者可能对此尚有印象。

对于人类社会来说,相互交流非常重要。交流不但有各种看得见的好处,如学得先进的科技文化,或互相贸易获得利益,也有看不见的好处:可以从别的文明处获取对各种可能的疾病的免疫力,否则一次突如其来的大瘟疫就可能让某些弱小的民族灭亡。

这听起来有些矛盾:交流一方面带来瘟疫,以至于对付传染病最有效的方法即是隔离,而另一方面却可以使人获取某种免疫力。这实际上与传染病的特点有关:首先,它能迅速而高效地传播,使整个人口在很短时间内受到感染。其次,它多为急性病:在很短的时间内,你要么死掉,要么完全康复。第三,康复的幸运儿产生了抗体,使他们在很长时间内,也可能是一辈子不用担心这种病会复发。

为了维持自身的存在,这些病需要有足够多的人口和足够拥挤的稠密人口。显然,它们不可能在游牧民族和刀耕火种的农民中存在——因为人口不够多,在获得免疫力之前,这个群体可能就已经被传染病消灭了。

我们观察一下殖民时代的情况,可以发现当时欧洲人与美洲土著之间几乎是单向的病菌交流。我们知道,除了坚船大炮,病菌也极大地帮助了欧洲人对美洲的征服。欧洲人从欧亚大陆带来的牲畜和病菌,让更多的美洲土著死在病榻上,而非战死战场。这些病菌不光杀死了大多数印第安人和他们的领袖,也消磨了幸存者的士气,特别是当他们发现欧洲人有如神助般对此免疫时。

传染病于是成了西班牙人征服新世界最好的宣传材料。1520年,天花随着一个受到感染的来自西班牙属地古巴的奴隶到达墨西哥。由此而产生的天花流行接着杀死了阿兹特克的近一半人口,包括他们的皇帝。大难不死的阿兹特克人也被这种怪病弄得士气低落,从而认为西班牙人的神明确实能护佑人。到1618年,墨西哥原来2000万左右的人口急剧减少到160万左右。

天花又伴随着西班牙冒险家皮萨罗进入秘鲁。此后,不同国籍的欧洲征服者还带来麻疹、白喉、沙眼、百日咳、水痘、淋巴结鼠疫、症疾、伤寒、霍乱、黄热病、登革热、猩红热、阿米巴疾病、流感,以及肠道寄生虫的感染。在这份名单上,也许还可以加上斑疹伤寒、布鲁菌病、丹毒、丝虫病、流行性腮腺炎、盘尾丝虫病、回归热、麻风病,可能还有钩虫病。一次一次的征服,让这片曾经“未被污染的沃土”难以逃脱东半球所储备的各种疾病。年轻力壮者频繁不断地成为流行病的主要牺牲品,而这种以混乱不堪的方式频繁袭击的流行病,没有给人口恢复和人类免疫系统调节的时间。

在疾病的征服下,美洲原有的人群在地图上几乎完全被抺去,而原有的社会结构更是彻底消失,殖民者胜利了。

疾病与统治

借助武力和疾病征服世界之后,殖民者却发现自己也深受当地疾病的困扰。在加勒比海、撒哈拉以南、东南亚这些热带地区,当地人群中传播的热带疾病大大限制了欧洲人的定居范围,甚至影响了殖民地统治方式。

法国启蒙思想家孟德斯鸠很早就提出过地理环境和气候影响政治的学说。在殖民地政治机构的设置问题上,他的说法发挥了很重要的作用。晚近一些学者修订了他的说法,指出疾病对殖民方式的影响。在《国家为何衰亡:权力、繁荣及贫困的根源》等书中,学者达龙· 阿赛莫格卢(Daron Acemoglu)和詹姆斯· 罗宾逊(James A. Robinson)认为,当欧洲人发现某地宜居时,他们会亲力亲为,设置自己的机构,主张自身的权利;而当热带疾病使得定居殖民地代价太高,殖民者便开始建立所谓“采掘”式的经济机构,并辅以绝对服从的政治结构。这些早期的结构后来证明对殖民者非常耐用,以至于直到今天还是多数前殖民地的政治遗产。

撒哈拉以南的非洲地区就是这样的情况。热带疾病和气候,使得该地区无法让欧洲人安心定居,管理成本又过于高昂,这一事实导致了欧洲人寻求廉价的管理方式,即通过“间接统治”,培育当地的代理人,来收取税收或强制本国青年服劳役。在二战后,非洲国家纷纷独立的情况下,这种旧有的殖民方式却依然在本国政治中打下深刻烙印,殖民宗主对原殖民地仍有十分强大的影响力。在如今埃博拉病毒肆虐时,据彭博社报道,美英法三国领导人奥巴马、卡梅伦和奥朗德达成共识,依照“殖民地原则”对西非疫区援助义务进行“分片包干”,1958年从法国手中独立的几内亚、1961年从英国独立的塞拉利昂,和1847年由美国解放黑奴回归西非建立的利比里亚,将分别由其前“宗主国”法、英、美承担援助义务。

当然,随着科学技术的发展,早期的殖民扩张和后期的扩张便存在一些重要的区别。19世纪,欧洲工业化进展迅猛,汽船和马克沁机枪等发明使得殖民者借助一小支部队就能征服一大片地区。而早年限制欧洲人扩张的热带疾病,随着医学的发展和奎宁之类的药物的发明,也大大减少了其重要性。1932年,当英国探险家麦克里戈·莱尔德来到尼日尔河流域时,他所带领的48人团队中死了39人,而到了1854年,在同样的流域,他的团队中无一人死亡。

疾病的政治

疾病是一种隐喻,正如学者苏珊·桑塔格深刻指出的。而在殖民征服与统治的历史中,可以看出,作为殖民者征服他人的疾病,与被殖民者中流行的疾病,呈现出不一样的政治解读。

许多研究指出这一事实,学者Randall M. Packard的《疟疾简史:一种热带疾病的由来》(The Making of a Tropical Disease: A Short History of Malaria)便指出这种热带疾病是如何由战争、土地开发、全球化带来,又被当作一种热带人群特有的卫生问题而对待的。

这种解读进而对立殖民者与被殖民者,产生了种族歧视之偏见。台湾学者范燕秋所作的《疾病、医学与殖民现代性——日治台湾医学史》很好地表达了这一解读。1895年,清朝在日清战争的失利,使台湾沦为日本人殖民地。当时的日本社会及学界普遍将台湾视作“瘴疠之地”,因此开发台湾的第一要务即是要改造台湾,使之成为适宜居住的地区。日本人采用了西方国家“热带风土驯化”的经验。为此,医学、卫生学者们积极对台湾的热带风土特性、传染病、地方病、社会风俗等进行研究和调查。随着日本人与台湾人之间的差异不断被强调,当时日本人颇有为热带气候所“退化”的危机感。

殖民者的偏见也可从1894年5月香港鼠疫爆发一事中看出。当时鼠疫源头可能来自广东,在广东造成10多万人病死。往后5个月,香港染病死亡人数超过2500人,主要集中在低下阶层华人。时任港督威廉·罗宾逊(William Robinson)在向英国政府的报告中说,疫症“完全局限在较贫穷的华人阶层”。殖民政府的应对措施,是挨家挨户搜寻病人,然后送往由欧籍医生监督的医疗船“海之家号”(Hygeia)隔离。城内谣言四起,这些防疫措施遭到大多数华人抵抗。当时香港政府和大多数殖民地政府一样,在殖民地医疗和公共卫生领域,从来没有采取任何积极干预的角色,因为在19世纪中期前,殖民地医务工作的重点,是保护欧籍人不受热带环境的危害。直到19世纪末的细菌学革命后,人们才知道传染病由带菌者传染,而非热带气候影响体质所致。这让香港“洁净局”拥有了更大的权力,进屋搜查,有权移走和火化尸体,隔离病人,烧毁房屋,激起了华人的反抗。1894年鼠疫之后,英国人认为华人对政府防疫措施的抗拒,证明了他们的西方健康概念甚为贫乏,于是欧籍人和一些华人精英转而要求更多学校教授英语。而这次鼠疫大流行也再次印证了欧籍人的成见——他们应尽量远离华人,越远越好。

传染病令人恐慌,也超乎我们想像地塑造了世界政治格局和人们的想法。展望历史,可能可以让我们对如今肆虐的埃博拉病毒多一份了解。正如《僵尸大战世界》中,僵尸攻占特拉维夫的高墙,是因为墙内的人高声歌唱,吸引了他们。我们不能指责歌唱的人,墙终将会倒,人类还要继续面对真实的世界。

(除正文中提及的书籍之外,本文亦参考了贾雷德·戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》、罗伊·波特主编《剑桥插图医学史》、Francis Fukuyama《The Origins of Political Order: Political Order and Political Decay》等书。)

文/彭渤 上海书评

转载请注明:北纬40° » 大疾病如何塑造政治?