简言之,即使第一批“海归”在求学时的淘汰率已高达50%,日本海军也并未因物以稀为贵,就对他们的晋升予以优待。东乡虽然既具备实战经验、又有难得的环球远航历练和督造大舰的履历,但仍然要从小炮艇的副长做起,积累指挥各种中小舰艇的经验,并承担一阶段行政和参谋工作;直到军务部门确认其能力足以胜任主力舰舰长,才会放心地将最现代化的军舰交给他。至于军衔晋升,虽然要综合个人贡献和资历,但在授予将军衔时仍严格以军功为准绳,绝少通融。而求学和考核过程中的淘汰,则被视为必要的代价,并不因“人才难得”就降低标准。

实际上,前几批日本海军留学生的淘汰率之高,可谓触目惊心:1871年派赴美国的4人中,仅有在华盛顿游学的坪井航三(赴美之前已经是海军主力舰“甲铁舰”的副长)日后升至将官,其余三人皆默默以终。1878年随德国军舰“维涅塔”号前往欧洲远航的第一批8名留德见习生中,只有走上层路线的山本权兵卫后来官居显赫。从1867年到1887年,日本外派的海军留学生计有留英25人、留美21人、留法6人、留德1人;在外国舰艇上短期实习的有英舰5人、美舰3人、德舰8人,绝对数量并不多。而在总数不到70人的“海归”里,甲午战前已升至舰长以上的不过坪井航三、东乡平八郎、伊地知弘一(“严岛”舰长,开战前病休)三人而已。

中国“海归”温室困境

当东乡平八郎前往伦敦督造“扶桑”舰之时,12名中国留学生也于1877年5月抵达英国,开始求学之旅。严格说来,他们并非晚清海军中的第一批“海归”:1872-1881年短暂的留美幼童项目中,詹天佑、吴应科等人归国后即服务于海军,甲午战争时的“济远”舰大副沈寿昌、“福龙”鱼雷艇管带蔡廷幹均为留美幼童出身。但幼童在美期间所学的毕竟不是海军专业,1877年赴欧的这批学员则已经历船政学堂的近十年教育,所欲求取的也是海军驾驶、制造方面的理论和实践进修。沈葆桢和李鸿章自1874年就开始筹划整个项目,两年后制订出30万两白银的预算,确定第一批派出30人,其中12人赴英学习驾驶,18人(含技工4人)赴法学习制造,为期三年。赴英的12人中除萨镇冰外,皆出身船政后学堂驾驶班第一期,即中国首批按现代模式培养的海军军官。

船政第一期学员于1867年初开班,至1871年结束理论学习,转登风帆练习舰进行为期两年的远航训练(在南海和华北沿海)。1874年以后,这批毕业生已经开始在“建威”、“扬武”训练舰上担任教习。出于对他们科班履历的信任,英方不仅没有像非难日本学员一般要求中国学生从头“回炉”,还慷慨地给予了他们报考格林尼治海军学院(ORNC)的机会—这所成立于1873年的新学校是皇家海军为培养高级指挥官和参谋人员而设,相当于海军研究生院;尽管英国在传统上更重视航海实践,但提议中国学员报考格林威治,意味着已经承认对方是合格的初级军官。然而奇怪的事就在这时发生了:船政第一期成绩最好的三位毕业生刘步蟾、林泰曾和蒋超英似乎完全意识不到机会来之不易,拒绝参加考试,申请直接上舰见习;其余9人参加了考试,有3人落榜,严宗光(严复)、方伯谦、林永升等6人则顺利入读1877年10月开学的驾驶班。由于是高级进修课程,理论学习并不繁重,1878年6月就结课毕业,随后安排登舰实习;真正在格林威治校园的时间不过8个月而已。

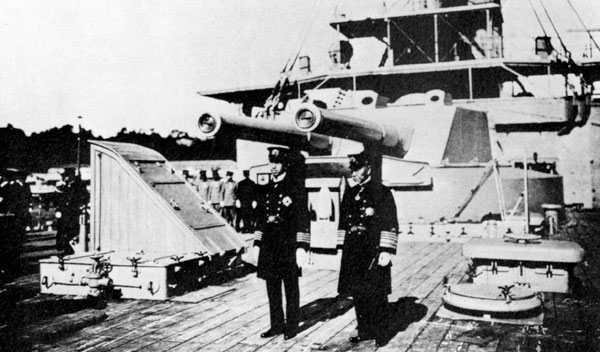

换言之,尽管长期以来顶着“海归”头衔,但12位中国留学生中仅有6人接受了学院深造,还是大大缩水的进修课;另外6人则不过经历了一场升级版实习而已。当然,所有12人的海上实习都是在英国海军现役舰艇上完成的,比起乘商船环球航行的东乡自是莫大的幸运,但中国学员对这种机会的重视程度依旧令人怀疑。以刘步蟾为例,1877年9月他至“米诺陶”号铁甲舰(HMS Minotaur)报到,随该舰在地中海游弋,次年12月因病登岸休养,1879年3月复登铁壳巡洋舰“罗利”号(HMS Raleigh),4个月后即启程归国。换言之,李鸿章原定用三年时间对这批学员进行特训,一年授课、两年实习,但刘步蟾满打满算也只在军舰上待了一年半而已。另一位后来成为铁甲舰管带的林泰曾则在22个月时间里连续更换了4艘实习舰,长者9个月、短者不过2个月,收获殊可担忧。至1879年底,直接登舰实习的6人与受命提前归国的严复已结束旅英之行,另外5人也在1880年5月结束舰上实习归国。随后在1882年和1886年,又先后有第二、第三批学员共23人赴英深造。

刘步蟾等人在英舰实习的状况,既无报告详述、又无专业人士评估,成效殊可担忧。实际上,除去黄建勋所登的“伯勒洛丰”号(HMS Bellerophon)、林颖启等人所登的“阿金库尔”号(HMS Agincourt)曾有远航或战场警戒的经历外,地中海舰队的几艘军舰不过在寻常海况下进行巡航,锻炼效果不应被高估。而李鸿章在学员出发前即宣称“在学堂者可由师傅管教,在铁甲船者由统领官兵约束”,似乎未曾想过要有业绩评估或核准机制。后世判断这批“海归”学习成效的唯一证据,只有留学生监督李凤苞在1881年撰写的一份报告,其中将严复与从未入学校修业的刘步蟾、林泰曾和蒋超英列为甲等,萨镇冰等4人列为乙等,林永升等4人列为丙等,但不曾提供任何事理或证据支持。联想到日后李凤苞曾为北洋海军挑选式百龄(M. Siebelin)那样的江湖骗子为总教习,则他对海军显然不精通;而由这位不通军务的官僚对海军人员才能做出的评定,可靠性当然值得怀疑。实际上,曾任“无敌”号(HMS Invincible)铁甲舰舰长、后出任中国分舰队司令的弗里曼特尔上将(Edmund Fremantle)在其回忆录中曾提到过他当年的实习生叶祖珪,表示中国学生在舰上并无操作技术设备的自由。由此看来,叶祖珪们虽然比东乡享受到了远为优厚的待遇,但在军舰上却只是一名看客,走马观花而已。

但李鸿章显然对李凤苞那份可靠性堪忧的报告深信不疑,12名“海归”回国后,立即以火箭般的速度得到晋升。刘步蟾甫一归国,就被任命为“镇北”舰管带;该舰虽然只是一艘守卫海口用的伦道尔式炮艇(Rendel gunboat),但已是中国最新的外购军舰。1882年,李鸿章命他前往德国督造新订购的“定远”铁甲舰,学习驾驶、指挥大舰的技术;1885年刘步蟾随“定远”归国后,立即被任命为这艘“远东第一舰”的管带,当时他不过33岁,仅有的指挥经验就是在“镇北”舰。林泰曾的晋升速度虽然略逊,经历了“镇西”号炮舰和“超勇”号巡洋舰的历练,但到1886年也升至“镇远”铁甲舰管带。到1888年北洋海军正式成军之际,9艘铁甲舰和巡洋舰里有7艘由“海归”舰长指挥,而其中海上经验最丰富的第一期留英学生,归国也不过仅仅9年而已。

李鸿章视北洋海军为私器,以淮军出身的丁汝昌为提督;但他毕竟需要真正通晓驾驶技术的人员来指挥军舰,因此不得不倚重船政学堂出身的闽籍学员。当时的洋务大员曾纪泽、黎兆棠等对这批学员的人品操守多有怀疑,但李鸿章为笼络其人,依然早早赋予其管带大舰的职位,并擢升其为总兵、副将等高衔。如此一来,封官晋爵与个人能力的提升完全脱钩—实际上,北洋海军从未真正实行过以驾驶技术和指挥能力为准绳的考核办法,例行训练的成效也值得怀疑—高级将领便再无学习的动力。而从1888年舰队成军到1894年中日开战,北洋海军主力舰只的管带竟从未轮换或更替,几成世界海军史上的奇观,舰队遂日益为暮气所笼罩。

更令人扼腕的是,“海归”舰长们非但没有将英国海军的传统与榜样带回到中国,反而因为早早身居高位,形成一个利益圈子。1888年以后,闽籍“海归”管带的自甘堕落和地域主义已经发展到惊人的程度,不仅排斥邓世昌这样的非闽籍、非留英系军官(哪怕邓氏也是船政后学堂出身),甚至阴以刘步蟾为首,对抗要求整肃军纪的英籍总督查琅威理上校(William Metcalfe Lang)。1890年,琅威理与刘步蟾发生冲突后离舰,英国海军大感不满,宣布暂停接收中国海军留学生。到这时为止,已有35名中国军人自英国学成归来,另有34人曾在法国留学,与日本留洋海军人员总数完全一致。而这些中国“海归”唯一值得夸耀的经历,或许是他们晋升到将军级的比例远较日本人为高—即使是何心川这样被张之洞公开上奏呵斥、称为“旷废岁月,耽误水师人才”的庸人(何氏还是第一批留学格林尼治的6人之一),也能从晚清一直服役到民国,晋阶海军少将,病死在任内。李鸿章的温室政策,对海军这一兵种未曾起到任何正面作用,所肥的不过是军人个人而已。

文/刘怡 时代周报

转载请注明:北纬40° » 中日“海归”对决甲午战争