如果如今的年轻人不知道什么叫做“布尔什维克主义”,那么这位美国少校的做法就是很好的范例。而假如我们当中有人不幸从来没有反省自己身上这种模式留下的 深深烙印,那么,看看这部电影吧:我说你有罪,你便肯定有罪,不需要我来认证。你既然有罪了,那就是无法洗涤的。你再辩解也没有用。因为根据他长时间的观 察,事情就是他所说的那么回事。他不需要有说服力的证据。你有罪而你居然从来没有想到要谢罪,你这罪是无法洗涤的,是罪上加罪。你的公共生活有罪,你的私 人生活也有罪。因为你的公共生活有罪,所以你的私人生活简直是罪孽深重的。你所做的一切,包括你的音乐,都是罪行。为什么他们选择了你而没有选择别人?这 就是一切问题的最终回答。

一

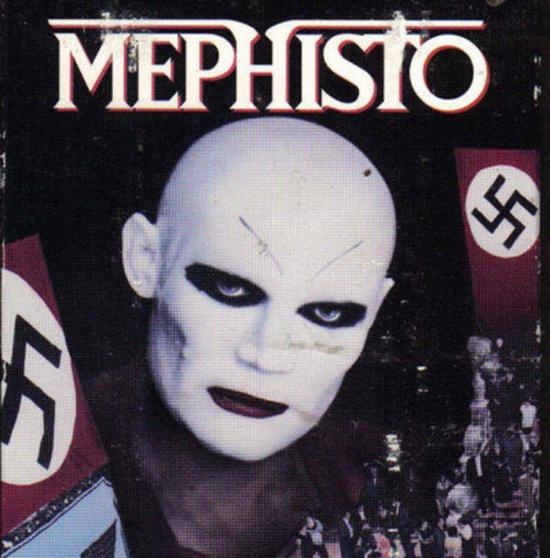

80年代的中国上演过匈牙利导演伊斯特万•萨博的《靡菲斯特》,可惜后来几乎没有人提到它。迄今我清晰地记得当时的电影海报上,那双白色面具之下带血丝的眼睛。对于那个时期的观众来说,这部影片的确是复杂了一些。

老博士浮士德在书斋里老眼昏花,在他打盹走神的时候,魔鬼靡菲斯特不失时机地从窗口跳了进来,允诺要带他去“大世界走一遭”,“开开眼界”。条件是浮士德死后,灵魂要归这个魔鬼。“你是谁?”老博士问道。“我是否定的精神!我是促使事物变化的车轮。”魔鬼答道。换句话说,这个魔鬼是德国人视野中的“时代精神”,即在新时代中有所作为的精神。

影片以真人真事为依据,涉及的是在纳粹时期大有作为的德国戏剧演员格斯特夫•古鲁丹斯,他被认为是迄今德国现代戏剧史上最伟大的演员。科根是他在影片中虚构的名字。

上个世纪三十年代被后人称之为“粉红色时期”,科根像那个年代的许多青年人一样,有着左派倾向,和朋友们在舞台上尝试表现被损害的劳苦大众的生活。但是他更为关切的是自己的才能,痛心疾首于自己的才华能否得到更大的发挥。仅仅当一个地方性演员的人,对他来说是不能忍受的。他一定要出人头地,超越于所有人之上。因此,对一般人适用的规范约束,对他则不起作用。他的行为表现得自相矛盾:和著名作家的女儿订婚以及结婚之后,他从来没有放弃和那位黑人舞蹈教师的关系;从汉堡到柏林,他继续从事着左派戏剧试验,但这并不妨碍他接受纳粹帝国的邀请,去罗马尼亚拍摄一部古装电影。

他扮演的靡菲斯特获得了巨大的成功。同时越来越多的朋友离开德国。他感到自己必须留下来。德语是他的现实,德国观众是他的现实。而在当时德国其余发生的一切则不是他的现实。“这与我有什么关系?”他振振有辞地问。“我只是一个演员。”

舞台上的靡菲斯特越来越精彩了。他比任何时候都更加知道,什么叫做把灵魂抵押给魔鬼,也知道这种抵押所带来的回报。来自观众的掌声是一个令人上瘾的东西,它是如此不可缺少的,没有了掌声,仿佛没有了空气一样令人难以接受。没有了欢呼,甚至像是重重摔倒在地,像是一种惩罚,如同忍受了一种不公平的待遇。为了获得这掌声,他什么都愿意去做。德国总理在自己的包厢里亲自接见了他。所有剧场里的人,都看见他在总理面前毕恭毕敬、彬彬有礼。

他有机会去了一趟法国,会面了先前被绑架至此的黑人女教师,和已经移民至北美洲的妻子。两个女人都向他发出质问。看来他有一次重新选择的机会。但是他拒绝了。在离开法国之前,他发表了令德国当局赏心悦目的演说。回到柏林后,他很快上任柏林国家剧院经理。

他以私人的身份帮助了一些朋友,为他们求情。直到有一天别人威胁他不要再管这些事。在不可阻挡的“时代精神”面前,他终归还是一个无足轻重的小人物。这是他的真实处境。

当他对哈姆雷特发生兴趣,他用自己的实际处境对舞台角色进行了发挥,把那位丹麦王子演绎得淋漓尽致。“我可以做经理吗?我可以吗?我能够吗?我必须吗?这是我的任务吗?我可以令自己有用吗?我可以帮其他人吗?若可以,我应该吗?”

这样一种人也许属于人类中的“尤物”。他们拥有巨大才能,并且肯定不想被埋没;如果生在一个邪恶的年代,就便成一种剧毒的存在了。“靡菲斯特是我们每个人身上都拥有的东西”。放在别的年代,科根同样会得到成功,而不需要惹上这许多脏水。

这也是影片的成功之处,它并没有简单地谴责误入歧途的个人,没有把重点放在质疑个人的道德品质上面。如果要求这样的个人来为历史负责,那么便把真正的元凶给放过了。赶上那样一个年代,他甚至不能替自己的行为负责。

用“代价”来代替“责任”如何?不谈个人责任,不等于说个人不需要为自己的选择付出代价,有时候是昂贵的代价。这部由德国人出资的影片,获得1982年奥斯卡最佳外语片奖。扮演男主角的匈牙利演员克劳斯•马利亚•布兰道尔在这部影片中有着极为出色的表演。因为此,1985年拍摄的《走出非洲》也是布兰道尔担任男主角。

二

2001年,这位匈牙利导演又拍了另一部以真人真事为原形的、纳粹时期艺术家的故事,那就是“Taking Sides”(中译名《指挥家的抉择》)。这次是关于卡拉杨的前任富特温格勒,影片中直呼其名。据说卡拉杨在一次音乐会结束之后,观众掌声雷动,经久不息,漂亮的妻子也走上前来,给了丈夫热烈的吻,但是卡拉杨却一人喃喃自语,不安地来回说:“富特温格勒又要不高兴了。”卡拉杨心里清楚,只有富特温格勒知道他刚刚犯下的某个不为人所知的错误。

美国人阿诺德少校主持战后“反纳粹文化委员会”对于富特温格勒的调查,他对这位大名鼎鼎的音乐家毫无所知。战前他从事银行保险业务,他的上司要求他发挥其原有的意志和跟踪能力,找出这位名声显赫的音乐家的罪行,因为他们不能对每一个人进行复杂的调查,于是把主要精力集中在“工厂、教育和文化方面。”审讯办公室的秘书是斯特劳普小姐,其父亲因为参与暗杀希特勒的密谋而被处决。另一位派来监督这项工作的年轻人威尔斯,作为犹太人,在纳粹迫害犹太人的初期便被家人带出德国,在美国长大如今回来协助工作。这个调查委员会的屋子里拥有足够的道德正义。

工作先从乐队的其他成员开始。“富特温格勒是一个纳粹党员吗?为什么他不是?他不是党员,怎么还担任了特别文化顾问的角色?”乐队的人们耐心地对美国人做了解释。他们还提到了另外一件事:一次富特温格勒为希特勒演奏之后,他没有行举手礼,这当然需要勇气,但是有一个客观的理由在于——指挥家当时拿着指挥棒,如果要行礼,那么会戳到希特勒的眼睛。在回答为什么如此敬仰这位大音乐家时,打击乐手答道:每次演奏到一个十分困难的音,他自己无论如何不知道怎么办,而富特温格勒却轻而易举地把它实现了。

富特温格勒的出场姗姗来迟。美国少校做了精心策划。让他先在外面等着。“不要给他倒咖啡、不要对他打招呼”。在音乐家进来坐下之后,少校粗暴地说:“我没有让你坐下。”这些仅仅是一些小花招,他想从心理上让对方处于劣势。同样的问题以一种咄咄逼人的方式被提出来:“你是党员吗?你的党员编号是多少?为什么你要在纽伦堡音乐之夜演奏?为什么你要在希特勒的生日宴会上演奏?”指挥家回答:“我不是在纽伦堡音乐之夜演奏。而是在头一天晚上。”这种区别对于音乐家来说,是不可混淆的。至于在生日宴会上的演出,音乐家解释是承受了巨大压力——他们“绑架”了他的女儿。

少校不相信所有这些解释。他宁愿相信自己主观的有罪推断。突然,他洋洋得意地拿出了一个事先准备好的、在他认为是音乐家不可能回答的问题——“1933年你为什么不流亡?”音乐家老老实实地回答:他不是犹太人。他不想在祖国有难的时候离开她。他曾经提出过辞职申请。他相信政治和艺术必须分开。他认为自己除了内心的反抗,否则别无选择。

第一个回合勉强结束了。美国少校并没有得到太多的东西,他找不出音乐家死心塌地为纳粹卖命的证据。他决定利用纳粹的文化部长所搜藏的材料。音乐家曾经听说过这些材料的存在,因为戈林和吉尔波茨之间不和,双方都在争夺对于德国文化的控制权,搜集这些材料对于他们自己玩弄控制人的权术有利。这里用得上哈维尔在谈到89年后清算的问题时所说的一句话:“如果一个人们认为某些合适的证据或者标准,可以在内务部的秘密档案中找到,这真是疯了。”

第二场审讯的重点放在了有关富特温格勒的“个人”问题上面。少校需要寻找出别的突破口。为了得到对自己有利的根据,他将不择手段。在审讯之前,他事先设定的结论是:富特温格勒为什么在纳粹时期仍然工作,是因为对于刚刚冒出的新人卡拉杨的嫉妒。如果他不工作,卡拉杨便会轻而易举地把他顶替掉。这看起来多么地合情合理,多么令人信服。继而还是那些老问题:“你为什么留下?你为何演出?为什么你对统治阶层那么有用?” 影片并没有刻意夸张什么,手法是朴素的,因而不排除也许仍然有观众相信这个理由多少有些站得住脚。音乐家在听得一头雾水之后,只有简单地回答:“这是一个阴谋。”

接着少校又拿出在他看来的杀手锏“你有几个私生子?”“每次演出之前,你都要有美女相伴?”“希特勒给了你一套漂亮的别墅和安全的防空洞,你吃穿不愁,去还是留?只有一种回答——留。”少校咆哮了起来。对于个人生活的恶意盘问和攻击,招致在场的两位年轻人的强烈反感。在富特温格勒离开之后,女秘书斯特劳普提出辞职,因为她也被审讯过,“是盖世太保,就是这么问我的,像你一样。”流亡的犹太人后代向少校提出:“你可以尊重这位最伟大的音乐家吗?”

这并没有使得少校到此罢休。“我不该问你的党员编号,我应该问你的非党员编号。”少校放了一段音乐,是布洛克的《第七交响曲》。“你知道最后一次无线电播放是在什么时候吗?是在希特勒自杀前一个小时。希特勒还用这个音乐为自己送葬。为什么他选择你而不是别人?你就是他的一切!”

“你说的,都在责问我,为什么我没有被绞死?”音乐家有气无力地说道。

“你没有闻过烧死人的味道吗?我4英里外都能闻到。你见过毒气室吗?火葬场?你看到过堆积成山的尸体吗?你还跟我说文化、艺术和音乐?你还这么感兴趣?你拿文化、艺术和音乐来掩盖上百万受害者的死尸?……我谴责你没有被吊死?我谴责你的懦弱。”

“我爱我的祖国,爱音乐。你要我怎么样?”

“看看你的祖国,看看你为之卖命的国家,看看那些有勇气的人们举起反抗的拳头。他们把生死置之度外。艾米,能讲讲你的父亲吗?”

英雄的女儿答道:“我父亲是在知道不可能赢得战争的胜利才反抗的”。

最终,音乐家无力的反驳是这样的:“你想要怎样的世界?你想要把世界改造成什么样?你认为现实世界只有物质吗?那你只有一无所有,只有失败,只有抱恨终生。”说着,他用手指指了指头顶上的天花板,这个动作表达了所有那些上天的维度、形而上的、精神的、不能用日常眼光来解释的。

如果如今的年轻人不知道什么叫做“布尔什维克主义”,那么这位美国少校的做法就是很好的范例。而假如我们当中有人不幸从来没有反省自己身上这种模式留下的深深烙印,那么,看看这部电影吧:我说你有罪,你便肯定有罪,不需要我来认证。你既然有罪了,那就是无法洗涤的。你再辩解也没有用。因为根据他长时间的观察,事情就是他所说的那么回事。他不需要有说服力的证据。你有罪而你居然从来没有想到要谢罪,你这罪是无法洗涤的,是罪上加罪。你的公共生活有罪,你的私人生活也有罪。因为你的公共生活有罪,所以你的私人生活简直是罪孽深重的。你所做的一切,包括你的音乐,都是罪行。为什么他们选择了你而没有选择别人?这就是一切问题的最终回答。

影片的结尾比较有意思,是一段黑白的纪录片,是在回答前面他到底有没有向希特勒敬礼这回事。刚刚演奏结束的富特温格勒手中并没有指挥棒,在向他的观众致谢之后,他接过伸过来的手。他两手空空,不存在指挥棒戳到对方眼睛的嫌疑,他也仍然没有致礼。一个特写的握手镜头之后,是他垂下的双手。他的左手紧攥着一方白手绢。两只手在微微颤抖。顷刻,他将左手里的白手绢转放到另一只右手中去,轻轻地擦了擦。依然惊魂未定。又一次回放。再一次,他将左手的白手绢放到右手中去,轻轻擦了擦那只刚刚和希特勒握过手的手。这个细微的动作说明了一切。

很可能,不同的观众从这部影片中读出来的东西和我不一样,甚至是完全相反。电影中不断出现的一段记录镜头也在反对我的看法,即一辆高高的推土机,正在埋葬集中营里瘦骨嶙峋、惨不忍睹的尸体。那些人早就被饥饿、痛苦折磨得失掉了形状。但我的反驳意见是:美军少校反复运用这组镜头,是在喂养他心中叫做仇恨的那种东西,他自己反复看,是为了给自己增添力量;而每当他拿出来想要说服别人给别人看,都有一种将这个东西摔到别人的脸上的那种武器的作用。

导演本人从1981年拍摄《靡菲斯特》,到二十年之后拍这部影片,走过了一个漫长的、晦涩并逐渐明朗起来的过程。如果说上部影片比较偏向于揭示一个人如何将灵魂抵押给了魔鬼(当然并没有失去其复杂性),那么这部影片的重心稍有转移——在为这样一个艺术家辩护的同时,暴露了那种“深揭恨批”的思维方式的全部缺陷和黑暗。只有在修辞学上进行这样的反思,这一页才有可能翻过去。

一个人能够在二十年内,完成两套不同的、同时富有意义的叙事,让它们互相补充、互相阐释,这个导演是十分幸福的。这部影片的编剧也是2002年得奥斯卡最佳剧本的电影《钢琴师》的编剧。

文/崔卫平 东方历史评论

转载请注明:北纬40° » 艰难时期艺术家的抉择