从内亚到海洋:中国的最后一个王朝

世界上所有的大帝国中,只有中国保持了领土的基本完整。这是因为1911年建立的中华民国基本保持了大清帝国的领土,之后的中华人民共和国又继承了中华民国的领土。这是一个异乎寻常的成就。20世纪之交,中国被认为是“亚洲病夫”。欧洲列强和日本曾多次战败中国,并提出了在其领土上发展各自势力范围的要求。全世界都认为中国将会分裂,当时的中国报章也将中国面临的局势称之为“瓜分”。奥斯曼帝国和哈布斯堡帝国在19世纪后期的衰落和在第一次世界大战期间崩溃的历史进程,似乎也会在中国重演。同一时代的另一个具有持续性的大帝国——俄国——在第一次世界大战中也垮台了,但是它重组为苏维埃社会主义共和国。它将周边的族群维系在一起,并给予这些族群优惠性政策,因此被一些人称之为“一个采取优惠性政策的帝国”(affirmative action empire)。70年以后,这一过渡形式的政权消失了,原来沙俄帝国的版图如今已划分为很多单一民族的国家。这样,在21世纪,只有中国依然保持了其原有的帝国边界。当然,外蒙古的丢失和台湾的分立虽然使中国在人口方面的损失只有2%,但却使中国丧失了14%的领土(主要是蒙古大草原)。

在中国的史学研究中,这一成就是毋庸置疑的。在某种程度上,这一论点也是具有说服力的。中国悠久的统一王朝的历史可以追溯到公元前221年秦朝统一中国。早在此之前形成的文化和传统已经为人们普遍接受。尽管中国的方言众多,但是学堂的书面语言却是相同的。四书五经构成了科举制的基础,而科举自中古以后就是人们入仕的主要途径。由于科举制度成为选拔精英的途径,所以,帝国的教育系统日益面向相同的经典、历史和评注,一个比较统一的社会与政治文化体系引人瞩目地出现在整个帝国。由于中央集权国家的强大,以及精英身份来自于对国家赞助的文化活动的参与,因而导致地方上缺少自主的权力和权威。中国的主要宗教佛教和道教,亦相对缺乏系统的组织,宗教人员的任命都由国家控制。到帝国时代后期,由于精英文化已经渗透到普通的民众阶层,中国人敬仰同样的神,执行同样的家族和社会礼仪,穿着风格相似的服装和饰品,共享的文化使他们成为“中国人”。

认识到了华夏认同的文化核心,20世纪大多数关于近现代中国民族主义的研究,都描述了一个从 “文化主义”发展到新的、更为政治化的、与“民族”相关的认同的自然进展。在比较史学的研究中,中国共享的(书面)语言、文化和习俗的传承,连同其具有悠久历史的中央集权的官僚统治,已经导致一些学者将中国与西欧(特别是英国和法国)的“历史国家”(Historic nations)划分为一类,以与人为创建起来的东欧或是非洲和拉丁美洲的近代国家进行对比[3] 。这种推论存在的问题是,近代中国的边界既不符合文化相同的汉民族的历史边界,也不符合前现代中华民族的边界线。今天中国的一半领土是清朝通过征服得到的,清朝的统治者并不是汉人,而是来自长城之外的满洲人,其中多数扩张都是发生在18世纪。在清代以前,虽然中国的边界自汉代以来发生了多次实质性的转变,但总体上在北方以长城沿线为界,在西部则迄于西藏高原的山丘。这片地区通常被称为“内地” (China proper)。

大清帝国和中国

蒙古、西藏和新疆在清朝的统治下才被并入帝国之中。满洲人在1644年征服中国前已与邻近的蒙古各部结成联盟。蒙古人被纳入八旗制度之中,蒙古王公得到了清廷的认可,并在蒙古故地设旗(本质上即是一个游牧部族的封地),满洲朝廷还经常纳蒙古郡主为嫔妃。到了乾隆盛世,清朝征服西部顽抗的蒙古各部,并将所有的蒙古人置于清朝统治之下。蒙古人信仰的藏传佛教,同样也得到清廷的支持与赞助。共同的宗教信仰有助于清朝对西藏的并吞。达赖喇嘛和清朝皇帝之间的关系被看成是供施关系(priest and patron),这种关系使得西藏人拥有了他们最为看重的宗教权威。同时,清朝政府为了强调它的政治权威,在拉萨派驻了一支人数有限的军队并任命了驻藏大臣。新疆则是在18世纪通过长时间的一系列军事行动被并入帝国版图中的,然而在19世纪,穆斯林又起来反抗,清朝通过军事行动对其予以平定。

清朝对内地和边疆地区的统治政策之间存在明显的制度差异。清初95%的人口是汉人,满人尽一切努力将汉人限制在内地,禁止他们移民长城之外或与边疆民族通婚。 长城之内的中国实行的是中央集权式的官僚统治,中央政府的政策通过省、府和县的地方机构来实施。中央任命的官员大多由科举产生,而地方政府主要由汉族官员组成。清朝的统治结构和律例都是以中国历代王朝、尤其是以明朝先例为基础的。在大多数情况下,满洲朝廷都可以说是以汉人的方式统治内地。

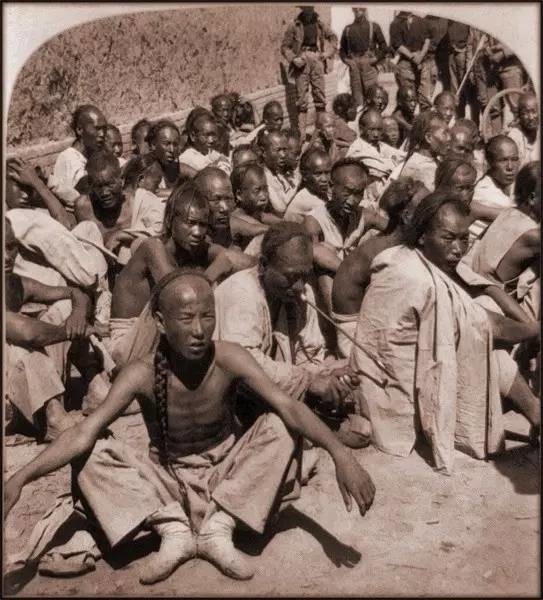

被美军俘虏的义和拳拳民

在边疆,情况则大不相同。简单而言,如果对中国中心地区实行的是中央集权和官僚统治,那么,在边疆民族地区的普遍模式则是间接的和封建的。在这方面,清朝帝国看起来和大多数其他的大帝国非常相像,即通过独特的文化模式,皇帝分别同各个边疆民族建立联系。柯娇艳(Pamela Crossley)将此称之为 “并存的皇权”(“simultaneous emperorship”)。她注意到碑刻铭文分别以满、汉、蒙、藏、回五种语言雕刻,强调了清政府在和不同族群交往中使用的是不同的模式。在制度方面,满洲故地以满洲都统管理。在蒙古,清朝通过蒙古王公统治,他们的世袭贵族之职衔由清廷批准,以换取每年向朝廷的进贡。在西藏,清朝支持黄教的行政和宗教权威,并听任其从西藏贵族中选择行政官员。在新疆,最重要的绿洲城市由清朝授予职衔的世袭王公管理,而更遥远的地区则置于地方官员伯克管理之下。边疆实行的也是独特的法律制度,蒙古地区实行的法律更适合蒙古人的游牧生活方式,而在新疆回部则应用“回例”。所有这些都由清廷的理藩院进行协调,理藩院与管理内地的六部显然不同。值得注意的是,理藩院完全由满洲和蒙古人控制,汉人则被排除于边疆事务之外。 这种制度安排导致边疆的民族精英们在政治上和制度上是与清朝皇帝而非与中国(Chinese state)联系在一起的。就蒙古人和西藏人来说,他们与清朝更存在着特殊的宗教关联。在清廷自身的战略中也体现出了对藏传佛教的信奉;盛京、京城及承德的藏传佛教寺庙得到清帝的大量赞助即是证明。西藏和蒙古的神职人员拥有巨大的势力和声望,这种建立在宗教基础上的精神纽带是现代世俗国家难以复制的。

转载请注明:北纬40° » 从内亚到海洋:中国的最后一个王朝