本系列文章为2015年7月26日刘仲敬在凤凰网的讲座,六篇共计约5万字。这次演讲的主题是“苏联与日本:20世纪远东的博弈者”,在演讲过程中他主张整个20世纪远东的政治格局基本上是苏联与日本博弈的过程,这这个过程中,英国和美国以及其他欧洲国家都是处于一个配角的地位。作为世界革命计划的一部分,苏联在中国的所作所为都是为了颠覆19世纪以来形成的国际秩序。但是这期间付出牺牲最大的是中国人。中国人像现在的黎巴嫩人一样,用处是替苏联的世界革命计划充当人肉盾牌。而作为英国主导的国际秩序下远东部分秩序维护者日本,为了维持旧有秩序,为了不让苏联破坏这个体系,日本对苏联在华的每一项活动都进行了反制,但是日本的报复,全都打在了中国人的身上,没有打在苏联的身上。这就是国民革命和后来蒋介石政权的全部意义。

(一)欧洲中心与世界格局

我们要理解历史,首先就要理解历史的各个作用主体在整个格局中的相对位置。如果你把所有主体的相对位置搞混了,那么你把史料堆积起来是不能给你清晰的理解的。首先你要把层次和格局搞对,把相应的比例感调整好,然后才能懂得各个角色之间的相互位置。这种做法照陈寅恪的说法就叫做“各族盛衰之连环性”。他发明这个说法的意思就是说,你不能用从汉到唐的王朝政治逻辑去考虑中古时代的历史演变,你要把整个亚洲北部的各个种族和政治势力的连环互动考虑进去。因为隋唐也不是亚洲北部真正的主人,在某一段时间内,它在突厥面前还是处于被动的。而许多历史学家故意地忽略了隋唐中原以外的其他政治势力对中原的重大作用,因此丧失了适当的比例感。所以仅仅把视野放在中原内部,结果对中原本身的政治发展也就不能得出正确和适当的认识了。要理解隋唐,就得理解隋唐的来源,他们毫无疑问是武川节度使的鲜卑人的后裔,直接秉承了五胡十六国以来蛮族南入中原的整个格局。所以中古史的问题,是整个中亚到内亚的历史格局演变的一个被动和附带的结果。他的看法比其他历史学家高人一筹,就是因为他的眼界更广阔一些,所以厘清线索比较容易。

近代以来的远东也是类似的情况,你不能像是在春秋战国时代那样把它看成一个相对孤立的整体。近代世界的国际体系中心,毫无疑问在欧洲。无论是拉丁美洲、中东、南亚还是远东,它们的内部的小体系或者子系统的运动,都是欧洲国际体系运动产生的余波。所以如果你把近代史的中心放在东亚大陆内部,那么你得出的结论基本上可以肯定是不正确的。这种不正确的程度,就有点像是汤因比(1889-1975,英国历史哲学家,他的《历史研究》勾勒了世界26个文明的兴起与衰落)曾经描绘过的一种东非中心的历史。据他说是,坦桑尼亚或者肯尼亚一带的德属坦噶尼喀的某一个黑人部落,对第一次世界大战有这样的解释,就是说,由于英国登山队员和德国登山队员,在敬拜山神的过程中间有所差异,结果得罪了山神,于是山神就决定,把坦噶尼喀从德国人手中夺过来交给英国人,作为这件伟大事件的附带效果,德国人在欧洲也被英国人打败了。这就是他描绘的“东非中心论”的世界史,是当地某一个黑人部落提出的世界史观。

汤因比是一个多元论者,所以他说这个话的意思就是说,哪一种中心论的史观都是不正确的,所以我们最好什么中心论也不要搞。但是在我看来,他的意思实际上是在说明,欧洲中心论是比较接近于正确的看问题的方法,而“东非中心论”的荒谬程度,比“欧洲中心论”大得多。远东在世界格局中的地位,虽然比东非更接近于中心,但是它远远没有像欧洲本身一样接近中心。也就是说它对世界近代史和现代史的冲击力度,是远远要次于欧洲的。所以你不能把主要的动力源和次要的被波及的辅助原因混为一谈,那样的话就把格局搞混了。然而我们的近代史无论是属于哪一派、倾向于哪一种结论的流派,他们有一个共同的特点,就是说,他们其实都跟坦桑尼亚的黑人部落一样,是讲的是“东非中心论”。包括著名的“抗日战争在中国胜利”的学说,就是这种中心论的产物。

实际上我们如果撇去这些无聊的虚荣心,我们应该首先在讨论任何具体问题之前都要有一个基本前提,就是说,无论是抗日战争也好,中国几次革命也好,八国联军也好,还是以后的直到现在发生的种种事件也好,它的根本动力源不在东亚内部,而在欧洲。东亚的所有政治势力,都是在应对欧洲产生的整个历史冲击波的过程中,做出了各种不同的选择,然后施加了次要的历史影响。如果你有哪一本书,包括我们的中国革命史,或者说反对中国革命史观的其他种种的中华民族史观或其他什么什么史观所产生的历史,之所以不正确,不在于他们在史料方面有什么不正确。史料方面嘛,大家都有正确的地方和不正确的地方。但是一般来说正确的史料在你没有把它放在正确的位置以前是发挥不了作用的;错误的史料一般来说仅仅是出于疏忽大意的史料,跟错别字差不多,是不会影响整个格局的。能够影响格局的不是你史料正确多少,而是你把不同分量的史料有没有放对位置,所以最重要的还是这个基本格局问题。

1815年维也纳会议规定的欧洲国家边界

所以我在谈论远东格局之前,必须首先谈论19世纪的欧洲格局和20世纪有什么不同。因为这是一个背景问题,所以我就不详细说了。最基本的问题就是:19世纪国际体系,首先是维也纳体系确定的,然后经过1878年的《柏林条约》进行了适当的调整。最后远东、中东、拉丁美洲和非洲,都是这个基本格局调整过程中的一些副反应。1815年维也纳会议所确定的基本格局用简单的两句话来考量就是这样的:在欧洲大陆内部,列强应该实行势力均衡;在欧洲以外的海外世界,皇家海军就是最高法院。英国在这个体系中属于超然的仲裁人地位。欧洲大陆不允许再出现拿破仑或者菲利普二世(1527-1598,西班牙极盛时期的国王,他曾组织神圣同盟全歼土耳其海军;镇压尼德兰的反抗;兼并葡萄牙;派无敌舰队远征英国)这样的霸权统治者,不容许任何人统治欧洲。这个体系保护了欧洲的小国,不像是其他国家,比如说像是远东的小国一样,很容易被暴秦这样的大国吞没而变成统一帝国。英国人负责维持欧洲的平衡,就是说,列强内部的博弈只要没有超出平衡的限度,英国人就不管。如果有一方严重的越出平衡的限度,可能产生第二个拿破仑的时候,英国就要进行断然干预,不容许任何一方再做大。在大国和小国发生冲突的时候,英国人要尽力维护小国的独立,因此欧洲保留了最多的小国。但是这个平衡体仅限于欧洲,海外是皇家海军说了算,其他任何人都说了不算。这个体系成功的维持了100年和平和繁荣,我们所谓的自由主义的世纪,诸如此类的说法,其实都是对英国统治下的和平的一种政治哲学性的描绘,这种体系没有英国皇家海军的霸权是无法维持的。

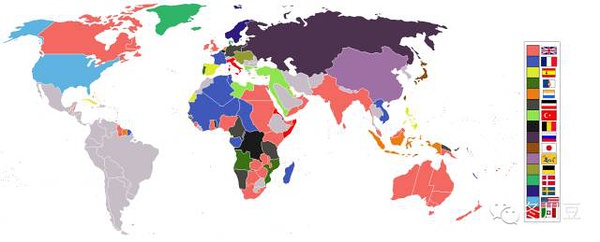

1898年世界殖民状态

19世纪末叶,这个体系开始有局部松动。局部松动就主要体现在英国以外的欧洲列强开始渗入海外世界,对皇家海军的仲裁权提出了挑战。英国对海外世界的统治相对于远东来说,就体现于李鸿章时代英国对东亚的代理人统治。因为英国皇家海军在独霸七海的时候,他是不希望建立直接统治的。他的标准政策是:只建立若干个中继站和皇家海军的基地,再控制几个要害的贸易港口;在贸易港口以外的内地,尽可能地扶持对英国友好、能够维持自由贸易的本地统治者,而不对它进行直接统治。英国的殖民主义跟我们有些人的想法相反,它不是英国人的主动扩张,而是英国在维持自由贸易的过程中间被迫、不得已地对那些实在不守规矩的统治者实行司法仲裁的结果。一般来说那些统治者犯的错误就是侵犯了私有财产、没收扣押了外商财产,或者说因为挥霍浪费弄到自己破产,牵累到外商、还不起债务之类的。像埃及和印度的许多邦国、许多土邦之所以沦为殖民地,并不是英国人想占它的土地。英国人如果真的想占它的土地,他就自己派官派兵去守,那是会增加额外的费用,对于一个自由贸易帝国来说是错误的做法。只有在这些土邦王,像埃及的副王一样,花光了自己的钱以后,就想去抄没外商的财产,就想去赖债欠外国人的钱不还,在这种情况下要影响整个国际贸易体系以后,英国才被迫出兵干涉,强迫它回到英国人所认为的自由贸易的那个正路上。如果它实在回不来,英国人采取派员监督实行间接统治,这是英国殖民主义起源。如果按照英国人这种做法搞下去,它是根本不用占领任何地方的。

对于大清来说,这个体系就体现于香港的殖民地和上海的公共租界,以及李鸿章在清廷内部的统治地位。对于大英帝国来说,占据香港和上海这两个贸易体系,跟内地进行广泛的贸易取利就足够了,他根本就不想占领大清帝国的内地各省,只要大清帝国愿意遵守条约,好好搞自由贸易,他不但不会侵略你,而且还会积极地扶持你。这就体现于赫德对海关的改革和琅威理(1843-1906,英国海军军官,光绪初年受李鸿章邀请,负责北洋舰队的训练)对北洋舰队的改革。李鸿章在清廷内部的统治地位,主要就是因为他抓住了这个机会窗口,变成了大清和大英帝国之间的主要联络人和代理人的缘故。

转载请注明:北纬40° » 二十世纪东亚的博弈——日本与苏联