四 领土观念:中国领导人的天朝观念和革命思维

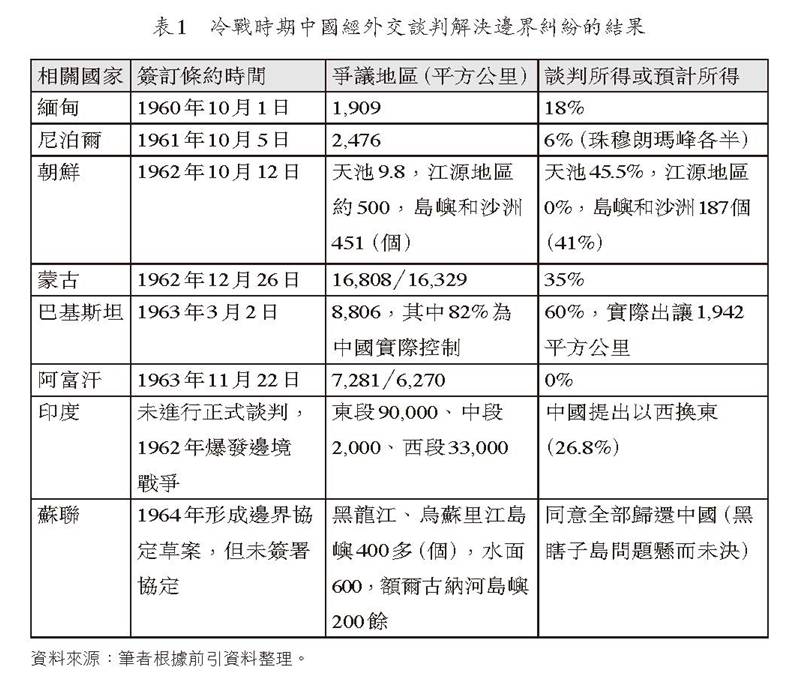

纵观冷战时代中国解决边界问题的过程和结果,可以看出,国务院最初制订的解决边界问题的合理方针在很大程度上已被放弃,或没有完全执行。于是,凡通过外交谈判签订的边界条约或协定,或多或少都是中方做出了让步,而唯一一个对方做出让步的边界协定草案(即中苏边界协定草案),却因中方的有意破坏而未能签约。究其原因,大概有两点:第一,谈判时机掌握得不好。中国集中解决边界问题的时间在1960至1963年,而这段时间正是中国内外交困的艰难时期。国内出现经济危机,外交陷于被动局面,在这个时候急于解决或被迫处理边界纠纷,自然是力不从心,主动权掌握在别人手里;第二,与此相关联,中国的做法实际上是以出让领土换取边境安全和邻国的友好相待。中国解决边界问题的主要目的不是为了获取本该属于自己的领土,维护国家主权,而是为了摆脱外交上的困境,领土不过是一种筹码:解决边界问题就是实现某种外交政策或政治目标的手段。

在某种特定情况下,为了实现长远的对外战略目标,在局部边界问题上做出让步,是可以理解的,也是合理的选择。但是,这里有两个前提必须考虑:其一,对外战略目标的设定是否正确,是否符合本国的长远利益;其二,以领土让步换取的安全环境和友好关系是否有实际保障,是否具有可持续性。如果只是为了摆脱眼前困境而出让长远的国家利益,如果只是满足于对方口头或文字上的政治表态,那么最后的结果很可能就是竹篮打水,事与愿违。还是那句老话:在国际关系中,只有永恒的利益,没有永久的朋友。其实,在条件和环境不利于己时,未必非要马上彻底解决边界问题。后来中国自己的经验证明,搁置主权争议、先解决最迫切问题,可能是一种明智选择,如1970年代中日恢复邦交时对钓鱼岛问题的处理方式[16],又如1990年代中国分别与印度和不丹签署在边境地区保持安宁与和平的协定[17],都是很好的案例。

从更深的层面考察,出现上述情况还有一个重要原因,即当时中国领导人的边界意识比较淡漠,领土观念比较模糊。或者说,在共和国成立后的一段时间里,中国领导人还没有形成现代民族国家的整体意识和观念。就领土和边界问题而言,在他们头脑中占主导地位的,一个是中国传统的“天朝”观念,一个是外国传入的“世界革命”思想。

早在1935年10月,毛泽东写下的诗篇《念奴娇.昆仑》,便显示了他的“天子”气派和天下观:“而今我谓昆仑:不要这高,不要这多雪。安得倚天抽宝剑,把汝裁为三截?一截遗欧,一截赠美,一截还东国。太平世界,环球同此凉热。”[18]如果当中更多地表现出毛作为诗人的浪漫气质,那么当他处于国家领导人地位时的所作所为,则确实在把这种诗情画意付诸实践。在这方面,毛对中朝和中印边界问题的谈论具有典型意义。

1958年11月25日,毛泽东在与来访的金日成谈话中提出:“历史上中国对朝鲜是不好的,我们的祖宗欠你们祖宗的债。……你们的祖宗说,你们的领土是以辽河为界,现在你看,把你们挤到鸭绿江边去了。”[19]1963年5月底金日成访问北京时,毛又说到:整个东北是朝鲜的大后方,将来一旦战争爆发,这个大后方就交给金日成同志“统一指挥”[20]。1959年中印边界发生武装冲突,就在周恩来忙于应付危机时,毛泽东于11月接见了印共总书记高士(AjoyK.Ghosh)和印共左派代表团。谈到中印边界纠纷时,毛说:一旦印度人民掌握了政权,中国不仅会承认麦克马洪线,而且将把该线以南9万平方公里的土地让给印度[21]。这些讲话不由得使人想起昔日中国皇帝对待周边疆域的态度。

1728年,安南国王“具奏陈辩”,要求把120里与云南有争议的领土划给安南。雍正帝让出80里后,国王仍不满足。于是雍正有云:“朕统御寰宇,凡臣服之邦皆隶版籍,安南既列藩封,尺地莫非吾土,何必较论此区区四十里之地?”得知国王“奉敕悔罪”,上奏表示忠诚后,雍正又云:“此四十里之地,在云南为朕之内地,在安南仍为朕之外藩,一毫无所分别”,遂大笔一挥,将此地完全赏赐安南国王,命其世代驻守[22]。此种思维方式与毛泽东上述的讲话何其相似[23]!毛不过是把中国历史上传统的“天朝”观念纳入了无产阶级世界革命理论的语境而已。

在马克思主义的基本理论中,革命首先会在一些最发达的国家同时爆发,并由此引发世界革命;国家机器将在革命过程中被打碎;无产阶级的国家在革命成功以后很快就会自动消亡[24]。因此,在刚刚夺取政权而信奉马克思主义的无产阶级执政党看来,或许国家(包括民族)只是一种暂时的现象,是很快就会伴随着世界革命成功而消亡的历史现象。国家尚且如此,作为国家主要特征之一的边界似乎就更没有什么意义了。从观念上讲,无产阶级的“国际主义”自然无法容忍资产阶级的“民族主义”。

转载请注明:北纬40° » 毛泽东时代中国处理陆地边界纠纷的结果